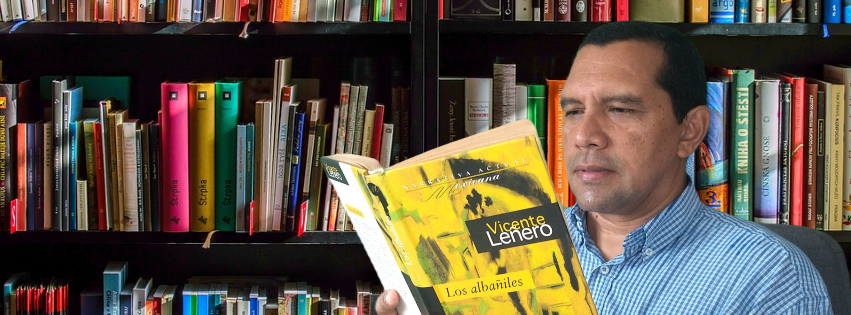

En este fragmento del libro Tripa de pescado, del escritor tabasqueño Teodosio García Ruiz, el lector se hace partícipe de una pequeña parte de las experiencias que vivió el autor de Sin lugar a dudas cuando trabajó como profesor de telesecundaria en diversas comunidades rurales de Tabasco.

Ya era viernes y debía llegar por lo menos antes de las cuatro de la tarde a la Universidad, donde cursaba yo quinto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. No era un placer llegar a la escuela con hambre, sudoroso, lleno de polvo y con los cabellos revueltos.

Salíamos de la telesecundaria a la una y media de la tarde, después de lavar junto con los alumnos los baños, porque acarreábamos el agua desde unos pozos que están cerca de un potrero, y era necesario caminar sobre un puente de palitos sorteando o más bien guardando el equilibrio, para no precipitarnos en las aguas pestilentes y fangosas, de esas tierras bajas y cenagosas de Pejelagartero, en la sabana tabasqueña.

Éramos dos maestros que todavía estudiábamos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, recién habíamos ingresado al sistema de telesecundaria, pero nuestros estudios de la licenciatura aún estaban en proceso. Siempre tuvimos una especie de miedo a la tecnología educativa, porque el dinero para adquirir los equipos y las herramientas apenas nos alcanzaba para medio comer, sacar fotocopias de libros inconseguibles y también medio vestir.

Desde la escuela Carlos A. Carrillo donde nos habían asignado la responsabilidad del plantel a mí, y como profesor ayudante a “El Keche” (Ramón Francisco López Pérez, para ser más precisos), hasta la ciudad de Villahermosa, capital del estado, mediaban, sobre la carretera federal 180, dos horas aproximadamente; sin incluir los cinco kilómetros a pie que se tenían que andar con los documentos de registro y certificación, las copias de las boletas, el sello de la escuela, una cartulina doblada por la mitad para proteger los documentos del polvo, de la lluvia y del olvido, además del sombrero, la ropa sucia y unos plátanos chamalucos que nos habían regalado unos padres de familia: “Para su madrecita, profe”.

Mientras me entretuve en cerrar las puertas de la escuela, mi compañero me dijo que iba a aprovechar un aventón en un caballo famélico y lleno de garrapatas que iba apenas cargado con dos botes de leche vacíos, en los cuales iban a traer del depósito una buena cantidad de queroseno.

Eran casi las dos de la tarde y decidí emprender a pie mi empresa de todos los viernes. La tarde, hermosa, llena de una brisa fresca que movía los pinos, los árboles frutales, las hojas altas de los plátanos y las orgullosas espigas de los maizales. En lo que caminaba sobre el poblado contestando los adioses de los lugareños, los encargos de los alumnos y algunas otras picardías de doble sentido con los pocos amigos que había hecho, miré al cielo. Toda la belleza que puede asimilarse y suspirarse de una estoica estampa campirana, estaba ahí detenida a mis ojos como si fuese una toma iconoclasta de Emilio “Indio” Fernández, una fotografía de Yolanda Andrade o Lola Álvarez Bravo. Suspiré fuerte y llegaron hasta las vértebras de mi espíritu el olor de carne salada, pero asada a las brasas en algún fogón construido entre los árboles; imaginé tortillas de maíz nuevo, frijoles refritos, arroz blanco, salsa mexicana con chiles amashitos o habaneros y agua de guayaba, de jobos, de naranja o pozol con cacao.

El embeleso y éxtasis de la mesa tendida en la imaginación, pudo haber sido real, y lo fue más tarde, cuando el aguacero que no se divisaba en absoluto en el firmamento, se dejó caer sobre los campos y sobre mi cabeza ensombrerada. Todo había ocurrido en minutos, instantes, y mi ánimo de llegar a la librería de la Secretaría de Educación para comprar el libro del Emilio, de Juan Jacobo Rousseau (que me habían robado por segunda ocasión) se estaba esfumando. Empezó la lluvia levantando sobre la carretera una débil humareda entre el polvo que se negaba a entregar sus osamentas, entre el cacaraqueo de las gallinas, el alboroto de los perros, y haciendo más precisas las columnas de humo que subían al cielo en caos total por las ventoleras que seguían entre las arboledas.

Reaccioné violentamente y me lancé casi como un clavadista, ante la primera puerta que vi; era una casa típica de campo, con un caidizo en la parte de enfrente. Estaba pintada de azul pastel, con unos tonos verdes en la parte de abajo. Una combinación si no de mal gusto, de pobre o chillante gusto campirano. En el corredor había mierda de gallinas, de patos y de perros. Me dijo una joven muy bonita que pasara, que entrara para que no se mojaran las cosas de la escuela: “Y para que usted no se enferme y falle a clases como los otros profes”, me dijo.

Suscríbete al boletín del blog

COMPARTE EN TUS REDES

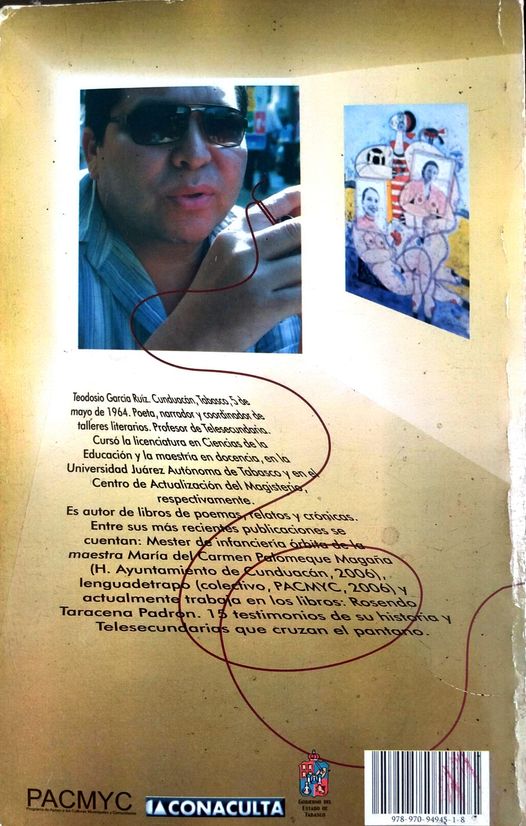

Acerca del autor

- Cunduacán, Tabasco, 5 de mayo de 1964-Villahermosa, 12 de noviembre de 2012. Poeta, narrador, ensayista, tallerista literario, editor y docente de educación media básica. Entre sus libros: "Sin lugar a dudas" (1985); "Textos de un falso curandero" (1985); "Yo soy el cantante" (1990); "Furias nuevas" (1993); "Leonardo Favio canta una canción" (1992); "Bananos" (1997); "Sueños de la estirpe" (2001); "Canciones para la infanta" (2001) y "Nostalgia de Sotavento" (2003).